2018年の生鮮ぶどうの輸入量は3万7000tで、国内生産量16万2000tの2割に相当する。昨年のTPP11の発効で関税は撤廃になり、今年の1〜2月のチリ産ぶどうの輸入量は、前年同期比で7割に増加。オーストラリア産は、政府間で品種制限撤廃に関する協議が進められており、協議の行方によっては拡大する可能性がある。また、輸入される生鮮ぶどうは国産ぶどうの端境期中心だったが、国産と販売時期が競合するアメリカ産も輸入量が増加傾向にある。

今後さらにぶどうの輸入量が増え、通年流通が進むと見込まれる中、国内のぶどう生産者はシャインマスカットを中心とした高価格品種を生産することで消費者の支持確保に取り組んでいる。しかし、シャインマスカットの栽培面積の急拡大により、数年後には出荷量増大に伴う価格下落も懸念されている。この様な先行きが不透明な中、これからのぶどう産地の展望を探るため、大阪府柏原市のぶどう生産者を訪ねた。(記事中の数値・状況は2019年6月現在)

大阪は古くからのぶどう産地

デラウウエアを中心に直売所で販売

大阪府は、ぶどう収穫量(5140t)で全国9位。主力品種のデラウエアは、全国3位の収穫量を誇っている。その中心となっているのが奈良県との境に位置する柏原市で、古くからのぶどう産地として知られている。その歴史は江戸時代まで遡り、宅地内の井戸の日陰樹として植えられていたと言われている。本格的な栽培の始まりは明治17年で、甲州ぶどうが導入され市内全域に広がった。第一次世界大戦後の好景気によって生食用のぶどう需要が増えると農家数、生産量ともに増加し、昭和初期には大阪府のぶどう生産量は全国1位となり、中でも柏原市は全国一のぶどう産地といわれるようになった。しかし、戦後の高度経済成長による宅地開発や離農、他産地との競合も激しくなり、現在の規模に至っている。

山を開墾した急斜面のぶどう畑には、傾斜地でも設置がしやすい様に大阪で独自に開発された波状型ハウスが並ぶ。今回訪れたのは、天野映さん(70歳)が経営する天野ぶどう園のぶどう畑。天野さんは平成15年に、大阪府知事より『優れた農業経営を行い、青年農業者の育成や食育活動に積極的で、地域農業のリーダーとして活躍している農業者』である“農の匠”として認定され、平成29年からは、大阪府果樹振興会の会長も務める。現在、1.6haのぶどう畑でデラウエアの栽培を中心にしながら、シャインマスカットやピオーネ等の大粒ぶどうも栽培している。収穫したぶどうは市場出荷せず、自社で運営する直売所で販売している。

消費者目線で求められるものを

本当に自分が食べたいと、納得したものを売る

直売を成立させるためには、当然ながら高い商品力が求められる。それを裏付けるかのようにTPP11に関しては、「TPPで、輸入ぶどうが増えることは、今以上にぶどうが消費者にとって身近な果物になるということで、良いことではないでしょうか」と、好意的だ。昨年末に発効されたTPP11では生鮮のぶどうに関する関税が即時撤廃となり、量販店の果物の棚にはチリ産などのぶどうが並び、存在感を増しているが、「1年を通してぶどうがあれば、食べてみようと思うきっかけになるのではないでしょうか」。その上で、「違いを分かって頂きたい」というのが天野さんの考えだ。

しかし、天野さんのぶどう作りは、最初から品質重視ではなかった。就農して最初の頃は、「当時30件ほどある直売所で、誰よりも早くぶどうの販売を始めて、お客さんを掴もうと考えていました。味よりも最初に売ることを優先したのです。しかし他の店が開いてないので最初は買ってもらえますが、その後は続きません。お客さんは、早い時期からぶどうが欲しいのではなく、美味しいぶどうが欲しい。最初はそのことに気がつきませんでした」。今では他店がどれだけ早くに店を開けても、納得できる味のぶどうができるまでは店を開けない。「自分の都合ではなく、消費者の立場に立ったぶどうを作らないといけません。本当に自分が食べたいと、納得したものを消費者に出します」。

そのため生産には数々のこだわりがある。例えば、ジベレリン処理が終わり青い実を付けたデラウエアに対して、摘粒作業を行い一房が一握り程度になるまで整形を行う。「このまま手を加えなくても、房が大きくて実がぎっしりついた、見た目の良いものができます。でも大味になって、デラウエアの持つ本当の美味しさがありません」。消費者に認めてもらうには何よりも味を優先しなければならない。「面倒でも、この手作業が良いぶどうを生み出します。長年ぶどうを栽培してきて、美味しいぶどうにするための、これが一つの答えです」。

機械は作業に余裕を生み、品質向上の時間をつくる

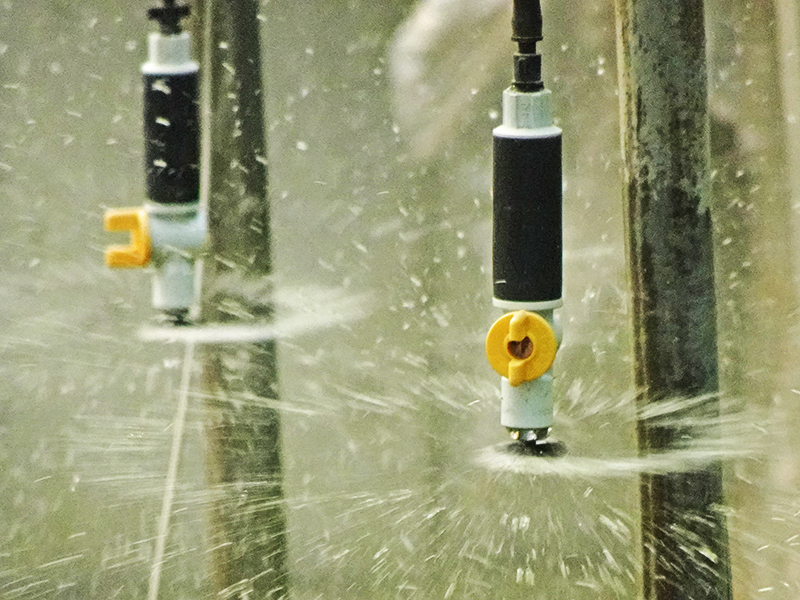

一方で自動化できる作業は機械の導入を積極的に取り入れている。現在同園には、11ヵ所のぶどうハウスがあるが、「ハウスの開閉を手動で行えば、すべてまわるのにそれだけで2時間かかってしまいます。設定温度になると自動でハウスの開閉を行い換気ができるシステムを導入しました」。また、大粒系のぶどう栽培には適度な灌水が必要となるため、自動散水機も導入している。

「自動化できる部分は積極的に取り入れています。これからは、スマホを見ながら自宅で作業できるようにしていきたい。必要なところにはお金を掛けて、次世代のためにも時代に合った農業に転換していかなければなりません」。機械化を進めることで作業に余裕が生まれ、品質向上のための手作業に時間を振り向けることができる。また、品質向上は、消費者から選ばれるぶどうとなり、収益向上に貢献する。それが機械化を進める資金にもなる。そのサイクルは未来に続く持続的な経営に繋がっていく。

消費者目線で求められるものを

今後の取り組みとして、「1本の木にデラウエアだと50房なりますが、シャインマスカットやピオーネの大粒ぶどうは、17〜18房です。しかし手間を考えると、少ない人手で収益を上げることができる、単価の高い大粒のぶどうで勝負していきたいと思っています」。現在、高値で取引されるシャインマスカットをはじめとした、大粒のぶどうが広まったおかげで、ぶどう産地では、若手の生産者が増えている。「シャインマスカットはさほど手を加えなくてもそこそこ美味しいものができます。しかしこれは、これから10年、20年先に品質において大きな格差を生むことになるのではないかと思っています。だから今、手をかけて、しっかりとした品質のものを生産することが大切です」。そのために相互の情報交換ができる場を設け、今までの経験値を提供して産地全体のレベルアップに繋げている。

天野さんが心がけていることは常に進化すること。「毎年一つだけで良いので、農業をする上で発生する問題に対して真剣に取り組んで変えてきました。40年経てば、40の新しいものに変わっています。とにかくやってみることが大切。そこに発見があり進歩があります」。新しい課題への取り組みは、その後に続く人も現れ、やがて道ができていく。後進を育成することにも繋がっていくようだ。

消費者目線で求められるぶどうをつくること。そのためには手間暇惜しまず、味を重視し、また時にはコンビニに倣って、直売所の駐車場を広くするようなことにも取り組む。その姿勢が何よりも消費者の選択を得る魅力だと思えた。