コロナ禍のお籠もりで自宅の片付けに精を出し、その不用な物の多さに呆れた。取り敢えず置いておこうとして貯めていたものが、今やもう明らかに使えない。物の陳腐化が著しい。フロッピーディスクなんか、フィルムカメラなんか、旅行地図なんか、もう実用的な価値はなく、アップデートしたものに取って替わられている。そんな調子で社会の至る所で物と、事も加えて高度化が加速している。蛍光灯はLEDに自転車は電動にテレビはスマホに。

高度化に取り残される人もいるけれど、随伴していくならばしばしば行き詰まりを突破する力になる。今、多くの課題を抱える農業にあって、前に進むための大きな力ともなりそうだ。元銀行員の農業経営者に農業の高度化がもたらす可能性を探る。(記事内の状況・数値は2021年2月現在)

環境制御システムで光合成を最大化

“朝恋トマト”は直接取引で全国の直売所を中心に出荷

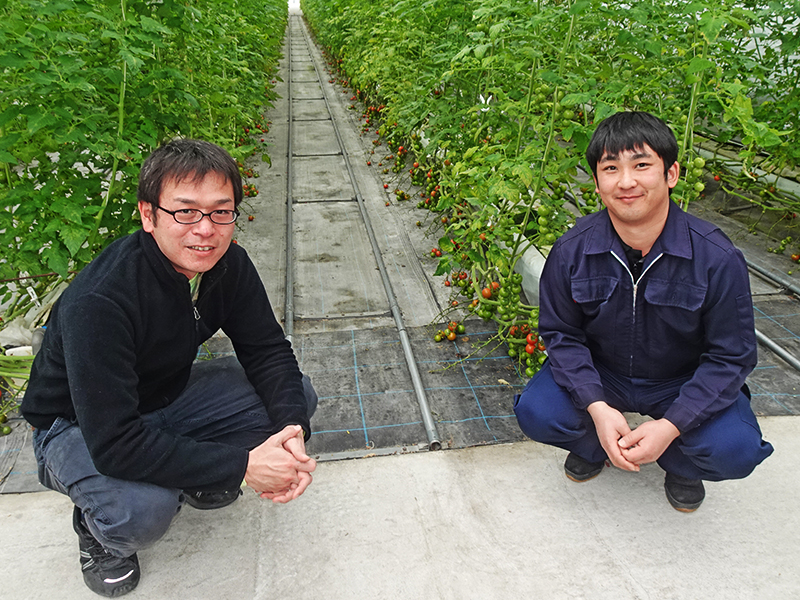

滋賀県中部、琵琶湖東岸の近江八幡市浅小井町にあるのが浅小井農園。広々とした田園風景の中、8000㎡規模の施設がひときわ目立ち、軒高4mのフェンロー型ハウスが立ち並ぶ様は壮観だ。ハウス内では4mの高さを使ったハイワイヤー方式によりミディトマトを養液栽培している。「一番上まで誘引して高く直立させることで光合成の量が増え、美味しいトマトができます」と、同農園代表取締役社長の関澤征史郎さん(39歳)。現在の取り組みやこれからの課題、展望などについて聞き、農業の高度化について探った。栽培については栽培責任者の戸川聡志さん(32歳)にも聞いた。

浅小井農園では、現在、正社員、パートを含めて11名の従業員が働いている。栽培において大きな力となっているのが、全自動の環境制御システムだ。光合成が最大となるように、温度や湿度、CO2濃度などが設定され、それに基づいて、天窓や保温カーテンが自動で開閉する。また、灌水は日射に比例して自動的に行われ、季節ごとに肥料濃度が設定されている。さらに、ハウスの群落ごとにトマトがどれくらい肥料を吸収したかを数値として確認することもできる。環境設定は同農場のオリジナルで、これまでの経験や知恵が凝縮されている。地域性や季節、どんなトマトを目指すのか、データを基に戸川さんが設定値を管理する。

「例えば、ボイラーで加温して日中は暖かくし、午後4時くらいから急激に温度を下げる設定にしています。これはクイックドロップと言う一つのテクニックで、植物体が一気に温度が落ちたことで危機的状況と思い、子孫を残すために実に転流を行い糖度が上がります。寒暖差の激しいところで糖度が上がるのと同じ仕組みです」。この環境制御に加え、地下20mから湧き出る水温16℃の湧水を使用してしていることも特徴だ。その中で栽培されたミディトマトは、町名に由来した“朝恋トマト”と名付けられ、直接取引で全国の直売所を中心に出荷されている。

売上をあげるために必要なコストは惜しまない

浅小井農園は、2008年に現在取締役会長を務める松村務さん(67歳)が地方公務員から新規就農して設立したもので、現在経営の舵をとる関澤さんは2代目。関澤さんは元銀行員で、2018年に退職し生産者を目指し、同農園には施設園芸を学ぶため農業研修生として入った。そこで松村さんと出会い、2020年10月には第三者継承で経営を引き継ぎ代表取締役社長に就任した。

経営を引き継いでまず取り組んでいることが、収量の向上だ。「施設園芸は設備費や燃料費が大きな課題になりますが、それを解決する一つが収量のアップだと思っています」。昨年12月の収量は17.6tで、一昨年の同月収量の1.7倍ほどに増えている。今年1月の収量も昨年の2倍に達する勢いだ。「売り上げであるトップラインをどこまで持って行くかが、利益に直結しています。コストをいくら削ってもトップラインを伸ばさないと利益は出てこない。それが農業の業種特性ではないかと思っています」。

そのための一つの取り組みが人を増やすことだ。今まで6人で作業を行っていたのを現在の11名に増員した。「今までは収穫が忙しくなると、トマトの脇芽を取ったり、下葉を刈ったりなどの管理が一切できませんでした」。管理作業を怠ると収量や品質に影響が出る。また、「今は毎日収獲していますが、以前は3〜4日に1度でした。これでは収獲の適期を逃し、トマトが割れるなどして劣化するので、売り物にはなりません」。人を増やしたことで収量だけでなく、「管理がしっかりできるので規格外が減り、ほぼA品で、秀品率は95%になってきています」。

そしてもう一つが、暖房費を惜しまないことだ。「トマト農家の中には、高額な暖房費に躊躇する人もいるかもしれません。しかしこれが収量にしっかりと跳ね返ってくれば、私としては問題ないと考えています」。ハウス内をしっかり加温することで、光合成促進が進み収量増が期待できる。また光合成が高まることでトマトの糖度が上がり、実太りが良くなり、さらには成長が早くなる。つまり品質が高まり回転も速くなる。

必要なコストはかけるべきというのが関澤さんの考えだ。結果、「実際に掛かったコストよりも、キャッシュの方が上回っています」。環境制御システムを積極的に使った栽培管理、元銀行員としての経営センス、自然の恵みだけに頼る農業と比べると明らかに異なっている。

銀行員から農家へ、そして事業継承へ

関澤さんは銀行員時代、中堅中小企業の法人担当として、日々様々な業種の経営者と接していた。「目の前の経営者が何か楽しそうで充実しているように感じ、すごく羨ましく見えました」。経営者となる夢が芽生えた。そこで自分に何ができるだろうかと調べてみると、「農業では新規就農者に対し融資制度や補助金があり、国の手厚いバックアップがありました。こんな業界は他にはありません。食に関心があったこともあり、農業経営者が非常に魅力的に思えました」。

また東京で暮らしていたが、地方に暮らすということにも魅力を感じた。想いの実現に向け週末には農業関連のビジネススクールに通い始めたが、「家内に農業をやりたいという話をしたら大反対でした。そこで家内向けにプレゼン資料を作って説得を試み、最終的には認めてもらいました」。就農に向け、住んでいたマンションを売却。奥様の出身地である滋賀県で就農することを決め、施設園芸での農業研修生として浅小井農園に入った。「施設栽培を選んだのは、露地よりも気象条件の影響を受けづらいく、計画生産がある程度見込むことができ安定しているからです。それと環境制御システムをはじめとした高度な技術が導入できるところも魅力的でした」。

そこで出会ったのが、同農園の創業者である松村さんだ。松村さんの身内には後継者がおらず、誰かに引き継いでもらいたいという想いがあった。関澤さんは研修を行う中で農園を引き継ぎたいという気持ちになり、両者の想いが合致した。「研修が終わる1ヵ月前に、プレゼン資料を作って私に任せていただけないでしょうかと提案してみました」。好意的に受け止められ、バトンタッチとなったが、詰めるべき問題は多かった。「当然お金の話や、従業員のこともあります」。従業員には会社をどうしていきたいか、栽培管理や人員配置、処遇面に関しての要望をヒアリングし、今後の事業計画をまとめ、提案から約半年で事業継承を実現した。「先代も新規就農者でしたから、その分継承もスムーズにいったと思います」。

農業を持続していくためのアップデート

JGAPは農業を持続していくための大切なルール

浅小井農園は2009年に、県内で最初のJGAP認証を取得している。取得した経緯は、「先代の松村が新規就農する時、農業のオペレーションが全然分からなかったのですが、JGAP認証を取得してそのルールを守って制度化すれば正しい農業が実践できるのではと考えたからです」。それに基づき、施設内は整理整頓が行き届き、選果場も衛生管理が徹底されている。また収穫時には高所作業車やレール台車に乗って作業ができるように工夫し、作業負担の軽減にも取り組んでいる。取得後の更新もしっかりと続け、取引上の信用にも繋がっている。「引き継ぐ際に、JGAPの認証があることで安心感もありました。農業を持続していく上での大切なルールです」。

また、2019年にはSDGs宣言を行った。SDGsに積極的に取り組んでいくもので、その一つが、一般家庭から出た天ぷら油のリサイクルだ。回収ステーションを設け、業者でバイオディーゼル燃料(BDF)に精製し、粗BDFは農園の暖房機燃料として利用している。「暖房費における廃食油暖房のウエイトは、昨年度で1〜2割です」。重油価格によっても利用頻度は変わってくるが、「循環型農業に取り組んでいきたいと思っています。そのためにも私の課題として、内部をまとめて収益をしっかり上げることが大切だと考えています」。これらの取り組みは先代の松村さんが種をまきスタートしたが、関澤さんがそれを形にし発展させていく役割を担っている。

新規就農者だからこそ、より良い方向へためらいなく進む

JGAPはお客様との関係を、SDGsは地域の環境を、共により良いものにしていこうとする取り組みとも言え、農業経営が内から外へと広がりを見せている。環境制御システムを始め、一連の取り組みを高度化と捉えるならその向きは経営体として安定し、持続し、成長を求める方向にあり、上るほどに視界が広がるようでもある。

その中で、新たな取り組みとして、通年でトマトを安定供給するためのオペレーションをスタートさせている。関澤さんには浅小井農園とは別に新規就農のために個人で取得した農地があり、そこで大玉トマトの生産を行っている。「浅小井農園で収穫がない時期は、こちらに人をまわしてトマトを収穫し、年間雇用の維持に繋げています」。ミディトマトは7月末には収穫が終わり、それとクロスして7月中旬より大玉トマトの収穫を始める。経営の最適解を求めた取り組みが進められている。

高度化は古いものをアップデートしていく営みとも言えそうで、旧態に捕らわれていては前に進めない。関澤さんは新規就農者ということもあり、だからこそ、しがらみが少なく、より良い方へと進むことにためらいもなく、農業以外で培った知識、経験が大きな力になっているようだ。

「先代は、ゼロから1を生み出すようなクリエイティブな仕事が得意で、私は既存のオペレーションを改善していくことが得意です。収量や売上の向上など、私の知識や経験を活かせる仕事です」。お互いの得意分野が違うからこそ、掛け合うことで大きな力が生まれている。

行き詰まったとき、取り組みの高度化によって、一つの突破口が開けることがある。まさに今日本農業において求められている方法でもある。ただ、高度化は、単に前に進むことに比べて、少しその道は険しい。上に上らなければならず、負担は大きい。それを少しでも減らす方法が助け合うことだと感じた。上に上れば景色が変わる。そこから見える明るい景色に、日本農業の一つの未来がありそうだ。