遠い昔、農業が始まったときから、その栽培技術もまた進化を始め、長い年月をかけて磨き上げられてきた。そこには、自然を相手に格闘してきた者の智恵と工夫が凝縮されている。しかし、それは必ずしも明文化されているわけではなく、家族の間で、あるいは地域の中で、経験を共有し語り継いできたものが多い。

今、後継者が徐々に数を減らしていく中で、その高めてきた技術を受け継ぎ、農業の発展を維持していくためには、これまでの智恵と工夫、培ってきた感覚をデータ化し、保存し、誰もがアクセスできる環境をつくらなければならない。その中で注目されるのがICTを活用した取り組みだ。経験不足を補い、観察能力を高め、分析力を強化する。今回はドローンを活用する生産者の取り組みから、これからの農業を探った。(記事中の状況・数値は2020年9月現在)

独自の栽培技術を目指す

航空機製品のエンジニアから専業農家に転身

今回お訪ねしたのは、三重県津市で米づくりを営む㈱つじ農園。同農園では、ドローンを活用したリモートセンシングによる稲の生育診断を行い、品質の向上に取り組んでいる。「私自身、空を飛ぶものが好きなんですよ」。そう語るのは、今回話を伺った、代表取締役の辻武史さん(43歳)。2016年に実家の農業を引き継ぎ、つじ農園を立ち上げ就農。今年5月には法人化し、株式会社として営農している。

同農園では現在、パートや繁忙期のアルバイトを含めた8名で、14haの規模で米づくりをしている。また昨年からは新しい試みとして、麦3haを始めた。米の栽培品種は、三重県のブランド品種“結びの神”を始め、“コシヒカリ”や“みえのゆめ”、酒米の“五百万石”、掛米として早生品種の“みえのえみ”。その他にもち米などを生産している。「お客様からの要望にあわせて、多品種の米をつくっています」。“結びの神”は、同農園オリジナルの“たらふく米”という名前で全国の消費者に届けられ、酒米は酒造メーカーとの契約栽培を行うなど、収穫された米はほぼ全てが直接販売されている。

就農前は大学卒業後に就職した精密機械メーカで航空機製品のエンジニアとして勤務していた辻さん。米づくりは、農繁期に実家へ戻って手伝う程度だった。しかし「米づくりをほったらかしにしておいて、自分は違うことをしていていいのか、という思いがありました。そこで、兼業で中途半端にやるぐらいなら思い切って専業でやろうと決意しました」。最初は6haから米づくりがスタートした。

ドローンを使って独自の栽培技術をつくりたい

「大規模な稲作農家とまともに張り合っても絶対に勝てません。でも、土俵を変えればやれる道があるんじゃないかと考えました」。その中、農園を立ち上げてすぐの頃、自分たちの集落が“千年村プロジェクト”の候補地だと知った。1000年以上にわたり、自然的、社会的な災害や変化を乗り越えて、生産と生活が持続的に営まれてきた集落・地域を認証するもの。辻さんは集落の活性化を目的にプロジェクトに参加し、集落は認証を取得した。それによって、1000年以上の歴史を持つ集落でつくられた米という新たな付加価値を得ることができた。

次に取り組んだのが営業。「規模がそれほどなかったので、やることもあまりなく、まずは営業をしようと、とにかく力を入れました」。営業ツールとしてカタログを準備し、消費者のニーズに耳を傾け、売れるものをつくろうと、「有機栽培の取り組みを始めたりしました。とにかく、どうやったら買ってもらえるかにこだわっています」。また、県内の酒造メーカーとの繋がりもでき、酒米の栽培がスタートする。

そして2017年からは、ドローンを活用したリモートセンシングの取り組みを開始した。「目的の一つは、有機栽培をするためです。ドローンを使って、独自の栽培技術をつくろうと考えました」。慣行栽培であれば、地域差はあっても、一般的には効率の良い栽培ができ、一定の収量を見込むことができる。独自の栽培となれば、そうはいかない。しかし「私が以前働いていた製造業も同じです。大規模にして、高価な工作機械を揃え、専用ラインで大量生産すれば競争力がでます。しかし、それ以外の方法でも製造業には生き残る道があるのです。農業でもその方法で生きる道があると思いました」。その一つが有機栽培であり、ドローンを活用した米づくりだ。

ドローンを使ったリモートセンシングの取り組み

稲の生育診断に必要な機材を自前で調達して組み立て

植物は生育するに従って、反射する光の度合が変化し、その違いから植物の活性をはかることができる。それがリモートセンシングによる稲の生育診断だ。ドローンに搭載した様々な光の波長が撮影できるマルチスペクトルカメラで稲を撮影し、その画像を解析すると、生育情報が色の濃淡で表される。その画像から生育状況を読み取り、追肥や収穫後のほ場改善に役立てていく。これに辻さんは既存のセンシングサービスを利用するのではなく、一個人で取り組み始めた。

そこで調べてみると、「大学でドローンによるセンシングの実地研究をされている先生と、そのグループの方達のサイトがありました。そこには、“ドローンを買ってきて、カメラを改造してソフトウエアを活用したらできる”と記されていました」。早速その通りに、カメラを買ってきて分解し、フィルターを取り付け、1台のNDVI(正規化差植生指数)を撮影できる近赤外線デジカメをつくった。カメラを搭載するドローンについては、三重大学に相談した。「その時ちょうど、大学に科目履修生として在学していました。農業をする上で半年間、肥料学と土壌学だけは勉強しないといけないと思い授業を受けていたのです」。大学で懇意になった先生に、リモートセンシングの話をしたところ、ドローンを使って生育調査をしている先生がいると紹介された。「そこでカメラの取り付け方法を学び、学生と一緒に撮影などをしました」。

次にコンタクトを取ったのが、ドローンによるアグリサービスを提供していたドローンジャパン㈱。「彼らは立ち上げたばかりのベンチャー企業です。今までの経緯を話して、その上で、どんなサービスをいくらでできるのか。それは、私たちにも適応できるのかを聞きました」。すると同社から、自分達も立ち上げたばかりで、今、実証ほ場を探しているところなので一緒にやらないかと提案を受けた。「その縁で付き合いが始まりました。ドローン数台は購入しましたが、後はそれぞれが持ち寄ってのスタートでした」。辻さんの行動力が、多くの人たちを動かした。

「はじめてドローンを使ったときは、Wi−FiやBluetoothでデバイスを4台接続しなければなりませんでした。今はもっと簡単になりましたが。それに明るいと画面もあまり見えないし、落ちた時のことを考えてドキドキです」と、笑いながらその頃の事を語る。幼穂形成期から出穂期にドローンを飛ばしてセンシングを行うのがセオリー。幼穂形成期に生育診断を行い、生育不良箇所に追肥するのが基本的なパターンとなる。

センシングによって農業における改善サイクルをまわす

「私はドローンの操作、センシング、生育診断を全部自分で行っています。その情報を追肥の計画や来年の作付け計画の参考にしています」。その他の活用として、「有機栽培の場合は、雑草が大きな課題になります。センシングすることで雑草の生えている場所がわかります」。追肥や除草作業を行う箇所がわかっていれば、漠然と作業することがなくなり、計画的に作業できるので軽労化・効率化に大きく貢献する。「目的を持って、理由がわかって作業するのでやる気が出ます。これが一番大切で大きな効果です」。ドローンによるセンシングが辻さんの観察能力を強化し、状況の適格な把握に繋がり、作業の適切な見通しに貢献する。

「前職の製造業では、生産する上で改善サイクルがあります。物を作って、検査して、良ければ出荷。だめであれば何故なのかと原因の追求です。農業でそれをやっていきたいと思っています」。植物の状態を数値として把握し、それを改善するための方策を実行し、その数値の変化を把握する。その繰り返しが改善に繋がる。また農地の集積化が進む中、農業全体のことを考えると、リモートセンシングでそれぞれの農地の特性や栽培情報を記録しデータ化することも重要だとしている。「農地の特性や栽培情報をデータ化しておけば、それを活用して改善サイクルを回すことができます」。そのためには、地道にデータを蓄積する作業を続けていかなければならない。「改善サイクルが生産者の基本にならないといけないと考えています。そのためにもドローンを飛ばしています」。

少ない経験はデータが補い、多くが農業に携われるように

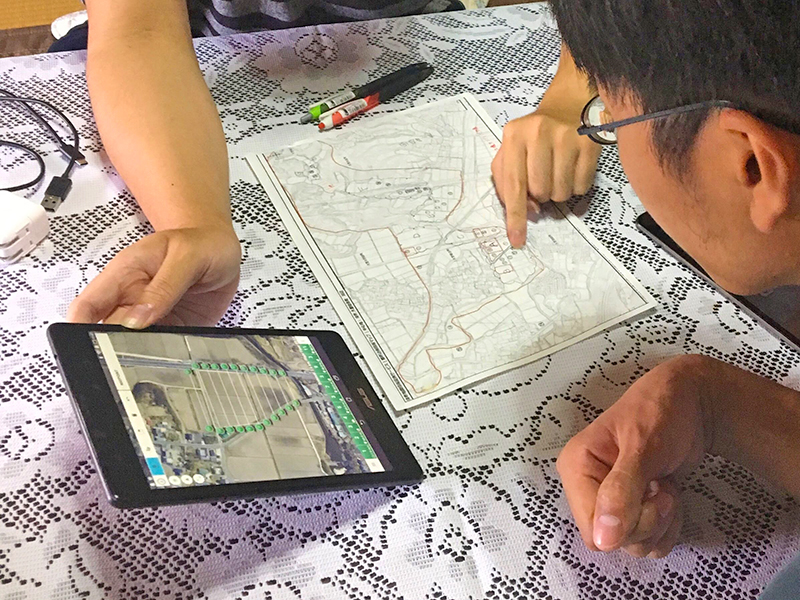

今後のスマート化への取り組みを尋ねると、「バックオフィス業務を省力化していきたいですね。思っていた以上に事務仕事が多いのです。それとGIS(地理情報システム)の構築です。グーグルアースでマップを色分けして、品種ごとに分け、地番と作付面積が出てくる仕組みを自分たちでつくりました」。GISは地理的位置を手がかりにして、位置に関する情報を総合的に管理・加工し、視覚的に表示するもので、高度な分析や迅速な判断を可能にする。「これをクラウドのデータベースとドッキングさせて、作業履歴もそこに入れていきたいと思っています」。クリック一つでほ場ごとの作業履歴が開示できるので、有機JASの認証取得や、生産履歴に必要な事務手続きを簡単に行うことができる。また、日々の作業日報としも活用できる。

「さらにドローンのデータも加えていきます。こうすれば一つの画面で全てのデータを見える化できます」。バラバラにあった様々なデータが統合されることで意志決定にもスピードが出てくる。「そうなってくると目先の話ではなく、長い目で見て収量を改善していくとか、ここのほ場はそろそろ有機の農地に変えてもいいかとか、データから読み解く事ができるようになってきます。経験の少なさはデータが補い、多くの人が農業に携わることができる様になるのではないでしょうか」。これから先、何年分ものデータが貯まってきた時に、「そんなデータがあるなら活用させてくださいと言う若い人が出てきてくれるかもしれません」。データ化の大きな魅力は、それを共有することができるということだ。それが新たな人と人の繋がりも生むのかもしれない。

データ化はどちらかと言えばバーチャルな取り組みだが、つじ農園ではリアルな取り組みにも力を入れている。毎年収穫祭を地元と、2018年からは東京日本橋にある三重県アンテナショップの三重テラスで開催している。いい音楽と美味しいご飯を“たらふく味わってほしい”をコンセプトに、多くの参加者を集めている。「イベントを通して、東京圏からの注文が増えました。また、地元の収穫祭には、東京からもお客様が来てくれます」。地域の活性化にも繋がっている。「お米は今まで雑に扱われてきたのではという思いがあります。価格的にもそうです。そこに風穴を開けたいと考えています。そのーつがスマート農業であり、消費者との接点をつくるイベントです」。リアルとバーチャル、そこに進化したこれからの農業の姿がありそうだ。